農業大国オランダ

意外にも、オランダの農産物輸出額は、世界第2位。

1位はアメリカ(約1,900億ドル)で、オランダはそれに次ぐ年間約1,200億ドル(約18兆円)を輸出しています。

「オランダが世界2位の農業大国?」

そう聞くと、少し意外に感じませんか?

驚きの国土差

ここで驚くのが、国土の広さの差。

- アメリカ:約 9,867,000 km²

- オランダ:約 41,800 km²

面積比にすると、オランダはアメリカのわずか 1/240(約0.4%)。

それでも農産物輸出ではアメリカに次ぐ第2位なのです。

(※輸出額・順位の比較は「FAO(FAOSTAT)」「オランダ統計局(CBS)」「米国農務省(USDA)」のデータを参照)

なぜオランダは農業大国なのか?

その理由は大きく 2つ に分けられます。

- 輸出内容→商品構成の戦略

- 栽培方法→生産効率の高さ

1. 輸出内容:商品構成の戦略

オランダといえばチューリップ。

そのイメージの通り、花き(切り花・球根)や園芸作物の輸出が非常に多く、これらは高付加価値で利益率の高い農産物です。

さらに、トマトやパプリカなどの高単価野菜をEU市場向けに安定供給。

EU内では距離が近く、鮮度を保ったまま輸出できるという地理的な強みもあります。

つまり、小さな国でも「単価の高い作物を効率的に売る」という戦略で、輸出額を大きく伸ばしているのです。

2. 栽培方法:生産効率の高さ

最先端の温室栽培(グリーンハウス)やスマート農業(IoT・AI・自動化)で気温・湿度・日照などをリアルタイム管理し、栽培条件を最適化して栽培面積の小ささをカバーする効率化や安定生産を実現しています。

また、水資源やエネルギーの再利用にも積極的で、限られた資源で最大の効果を挙げている点もまさに効率的。

環境負荷を抑えながら効率を最大化。

まさに「持続可能でスマートな農業」を体現している国といえます。

スーパーで見るオランダの野菜事情

どんな野菜があるのか?

これはスーパーの野菜売り場です。

日本と変わらないくらい充実しています。

どうやって調理したら良いのかわからない野菜たちもいます。笑

トマトの栽培技術は世界トップレベルで日本の農家さんが研修に訪れることもあるほどです。

キュウリが大好きなオランダ人。子どもたちはおやつ代わりにボリボリ食べます。

ジャガイモ はオランダ人の主食ということもあり、他の野菜に比べて大きめの売り場面積です。

キャベツ・にんじんなども定番で、キャベツの形は日本とは違い尖っています。

味は?

肝心の味ですが、個人的には美味しいと思っています。

特ににんじんは生でかじっても甘くて美味しいです。

人によって賛否は分かれるようで、「新鮮で美味しい。」という人もいれば、「温室栽培だから畑で作る本来の野菜の味がしない。」という意見も耳にします。

特徴的なのは、“Bio(有機)” 表示が多いこと。

農薬使用の有無が明示されており、健康・環境意識の高さが感じられます。

見た目は日本ほど厳密に揃っていませんが、全体的に味が安定していて品質が高い印象です。

価格は?

野菜の価格は日本より安い傾向があります。生産効率の高さが価格を抑えているためです。

例: ミニトマト 500g オランダ 約2~3ユーロ(約350~500円)

日本 約800~1,000円

ブロッコリー 500g オランダ 約1ユーロ(約170円)

日本 約500円

パプリカ 1個 オランダ 約0.7ユーロ(約120円)

日本 約300円

にんじん 1本 オランダ 約0.4ユーロ(約70円)

日本 約100円

じゃがいも 1kg オランダ 約1.5ユーロ(約350円)

日本 約500円

キャベツ 1玉 オランダ 約1.7ユーロ(約300円)

日本 約300円

きゅうり 1本 オランダ 約0.8ユーロ(約130円)

日本 約90円

なす 1本 オランダ 約0.8ユーロ(約130円) 日本 約70円

参考:イオンネットスーパー、AH価格

今回はスーパーでの価格比較でしたが、オランダはマーケットも盛んで、ここではお得に買い物が出来ます。

オランダは料理が美味しくない?とても質素な食文化

「オランダ料理=美味しくない」と言われることもあります。

実際、食にあまりこだわらない国民性があるのも事実です。

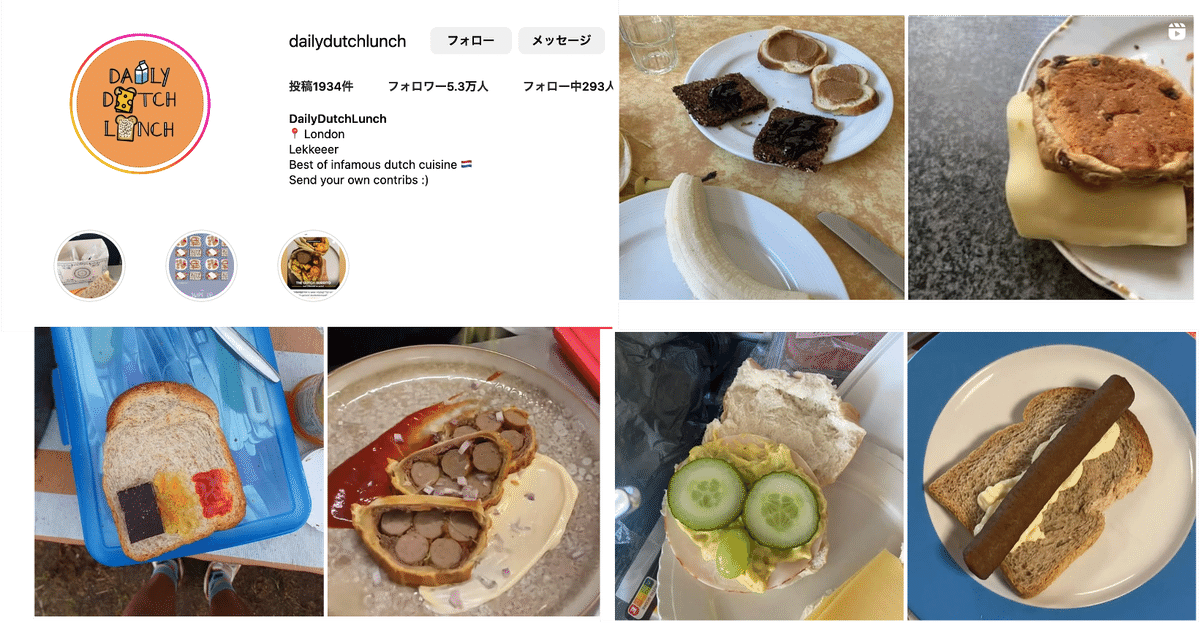

これは「@dailydutchlunch」というInstagramのアカウント。

”オランダ人の質素すぎるランチ文化”をユーモラスに投稿しています。オランダの食生活は、オランダ人自身が自分たちのランチをネタにするくらい質素です。

世界でも有数の食文化を持つ日本人からすると、かなり衝撃的ですが本当にこんな感じです。

小学校に通う娘のお弁当を準備する際に、妻は「オランダ本当に楽だわ〜」とよく言っています。笑

とにかくお腹を満たせれば良い。ということでしょうか。

街中でもりんごを丸かじりしている人たちを度々目撃します。

気取らないというか、そんなところがオランダ人らしいのかもしれません。

また、日本人の子が学校に日本らしいお弁当を持って行った日にはクラス中が大騒ぎになるようで、オランダ歴の長い日本人ママから、「気をつけてね。」と助言されました。

日本食というのは味もさることながら見た目も意識されているし、確かに家庭で作るお弁当でさえ一定のクオリティがあったなと思います。

オランダ料理は日本で有名なものはほとんどなく、強いて言うならコロッケの語源になったとされるクロケット(Kroket)でしょうか。とてもクリーミーなコロッケです。

家庭料理でいえば、スタンポット(Stamppot)と言うマッシュポテトと野菜の煮込みやエルテンスープ(Erwtensoep)と言うグリーンピースのスープなどがママの味です。

マーケットに行くと、キベリング(Kibbeling)という白身魚のフライやハーリング(Haring)という生ニシンの酢漬けが代表的です。

もちろんチーズは言わずと知れた名産品です。

また、ベジタリアンやヴィーガン対応も充実しており、野菜中心の食生活がしやすい国なのかもしれません。

商売上手なオランダ人

このように、オランダ人は食への関心があまり高くないと言われる一方で、農業では世界をリードしています。

そのギャップこそ、オランダという国の本質かもしれません。

オランダは昔から「商業の国」。

植民地貿易や海運で世界と結びつき、商売上手な国民性を築いてきました。

農業においてもその姿勢は変わらず、“食べるため”ではなく“売るため”の農業を徹底しています。

実際、オランダでは2010年に農業・漁業・食料安全保障・自然省(LVVN)が経済省(EZ)と統合され、「経済・農業・イノベーション省(Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation)」として再編されました。

これは、「農業=ビジネス」と位置付け経済成長のエンジンとする政策の表れでした。

2017年には環境・持続可能性への関心の高まりを受け、農業・自然・食品品質省(LNV)が再び独立した省庁として復活しました。

この動きは、環境意識の高まりやEUの政策変化を的確に察知し、それを政策に反映させる柔軟性と先見性を示しています。

このように、オランダの農業政策は、理想主義ではなく時代の潮流を的確に捉えた戦略的なビジネス判断の結果であると言えます。

小国ながら世界を相手に農産物を輸出し続けるオランダ。

それは単なる“農業大国”ではなく、「農業を科学し、ビジネスとして成功させた国」だといえます。